びっくり!世界の未確認生物(UMA)ランキングTOP10

「世界は広く、知らないことだらけ」。──そんな常套句を身をもって感じさせてくれるのが、未確認生物(クリプティッド)たちです。科学の目が届かない闇に潜み、時に観光振興のヒーローとなり、時に学者の睡眠時間を奪いながら、人々の想像力を揺さぶり続ける謎の住人たち。今回は、世界の未確認生物トップ10をカウントダウン方式でご紹介します。

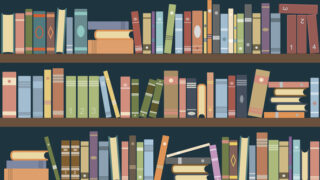

第10位 モンゴリアン・デスワーム(Mongolian Death Worm)

ゴビ砂漠の赤い悪夢。体長は最大1.5 m、血のように真っ赤な体色で、見たものを感電させる──という物騒な噂付き。1930年代に探検家ロイ・チャップマン=アンドリュースが記録して以降、ラクダ飼いの証言が後を絶ちません。土に潜り、時折砂を吹き上げて獲物を襲うという“怪虫”は、乾いた大地に今もスリルを撒き散らしています。

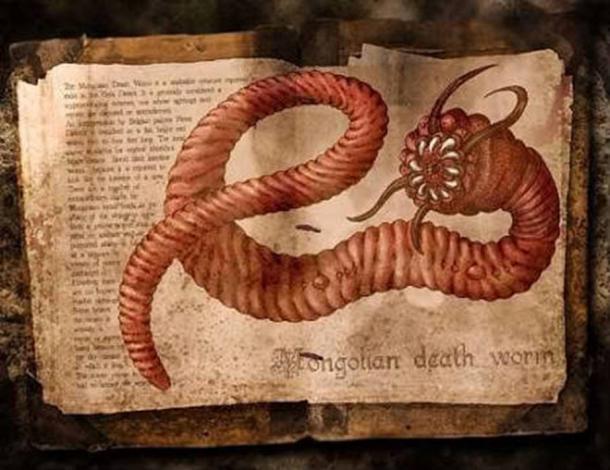

第9位 ドーバー・デーモン(Dover Demon)

1977年、米マサチューセッツ州ドーバーに現れた痩せたオレンジ色の“グレイ型エイリアン”──それがドーバー・デーモン。3夜連続でティーンエイジャーたちに目撃されたのみですが、ビーズ玉のような大きな目と細い四肢というビジュアルが、UFO・オカルト愛好家の心を一気につかみました。

第8位 ジャージー・デビル(Jersey Devil)

アメリカ東海岸・パインバレーの森林地帯に巣くうコウモリ翼の悪魔。諸説ある誕生譚の中でも有名なのは「13番目の子が産声とともに変異し、そのまま煙突を抜けた」という怪談バージョン。19世紀末には家畜の大量失踪事件と結びつき、1909年の“大出現週間”には新聞見出しを総なめにしました。

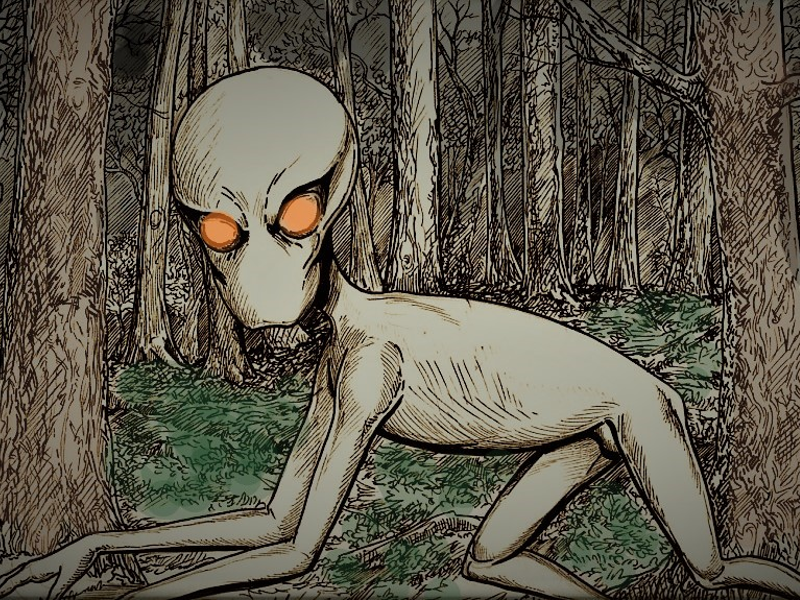

第7位 チュパカブラ(Chupacabra)

“ヤギの血を吸うもの”を意味するスペイン語由来の名は伊達ではありません。1990年代半ば、プエルトリコで大量のヤギが頸動脈を貫かれたまま干物同然となった事件を機に中南米へ爆速拡散。二足歩行型とか毛のない野犬型とか、目撃証言がバラエティ豊かすぎて、もう逆に愛せるレベルです。

第6位 ツチノコ(Tsuchinoko)

我らが日本代表。ビール瓶ほどの太鼓腹に短い尻尾、そして時速80 kmで跳ね回るという浪速仕様のハイパフォーマンス。各地の役場が“懸賞金”をぶら下げるほど人気ですが、捕獲報告はゼロ。SNS時代にこれだけ証拠写真が出てこないのも、ある意味ミラクル。

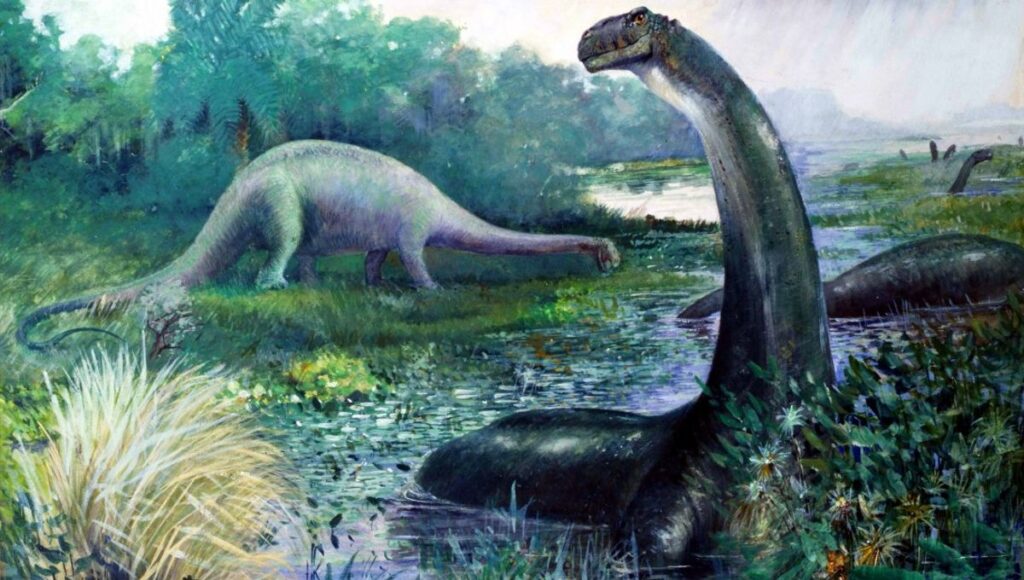

第5位 モケーレ・ムベンベ(Mokele-Mbembe)

コンゴ盆地の河川網を悠然と泳ぐ“生けるブロントサウルス”。現地語で「川をせき止める者」の意を持ち、アフリカ探検家を100年以上にわたり沼へ引きずり込んでいます。巨大な首と尾のシルエットを見て「まだ恐竜は絶滅していなかった!」とロマン炎上した研究者は数知れず。

第4位 イエティ(Yeti)

ヒマラヤの雪原で巨人の足跡を残す“雪男”。登山家エドモンド・ヒラリー卿の捜索行を皮切りに、毛皮の切れ端は博物館、足跡は観光ツアーの隠し味と化しました。最新の遺伝子解析ではクマ説が有力ですが、「でも雪山で遭遇したら逃げる自信ないよね」という恐怖のリアリティで堂々4位。

第3位 モスマン(Mothman)

真紅の目が闇夜に点灯──1966~67年、米ウェストバージニア州ポイントプレザントで飛行型ヒューマノイドが連続目撃。翌年のシルバー・ブリッジ崩落事故と結びつけられ、“破滅の預言者”としてカルト化しました。現在は町おこしの公式マスコットとなり、年1回のフェスでは等身大像が観光客をお出迎え。

第2位 ビッグフット/サスカッチ(Bigfoot)

北米の森林を主戦場とする“足デカ巨猿”。1967年のパターソン=ギムリン・フィルムが決定打となり、以来、素人映像とデカ足跡石膏像が量産され続けています。DNA調査、スマホの普及、ドローン導入──テクノロジーが進んでも次の決定打が出ないのは、ビッグフットが賢いからか、それとも「いない」という最も単純な理由ゆえか?

第1位 ネッシー(Loch Ness Monster)

栄えある王者はスコットランド・ネス湖の“首長竜”。1933年の新聞報道で世界デビューし、翌年の“外科医の写真”で爆発的ブームに。写真が捏造だったと暴かれても、30 cm × 30 cm の波紋や魚群探知機の謎の影が報じられるたびに、人々は「今度こそ!」と胸をときめかせます。さすがは観光収入年間数十億円を叩き出す不死身のスター。

まとめ

未確認生物たちは、科学のスポットライトが届かない“けもの道”で生き続けるリアリティエンターテインメントです。正体が判明した瞬間、ロマンは散ってしまうかも──でも、それまでの推理合戦とワクワクこそが最大の魅力。次に山奥や湖畔へ出かける際は、ぜひ自分のスマホを“未確認センサーカメラ”にして、新たな目撃談の主役を狙ってみてはいかがでしょう。次は、あなたが見つける番かもしれません。