致死率が高い世界の感染症ランキングTOP10

みなさん、こんにちは! 今回は、ちょっと怖いけど知っておきたい「致死率が高い感染症」をランキング形式でご紹介します。人間と病原体の長い戦いの歴史のなかには、その病名を聞いただけで背筋がゾクッとするようなものもたくさんありますよね。でも、その恐ろしさを知ることで、予防や対策の大切さを学べるはず。致死率を中心に10位から1位まで、各感染症の特徴や症状などを、ちょっと詳しくお伝えします!

第10位:黄熱(Yellow Fever)

特徴と症状

黄熱は蚊(ネッタイシマカなど)を媒介として広がるウイルス感染症です。感染すると発熱、頭痛、悪心・嘔吐、筋肉痛などを引き起こし、重症化すると皮膚や目が黄色くなる黄疸(おうだん)が現れます。重症例では致死率が高く、適切な治療が行われないと約50%にも達すると言われています。

予防と対策

最も効果的なのはワクチン接種。流行地に渡航する際には予防接種が義務付けられている場合もあります。また、蚊に刺されないよう長袖を着用したり虫除けを使ったりすることも重要です。

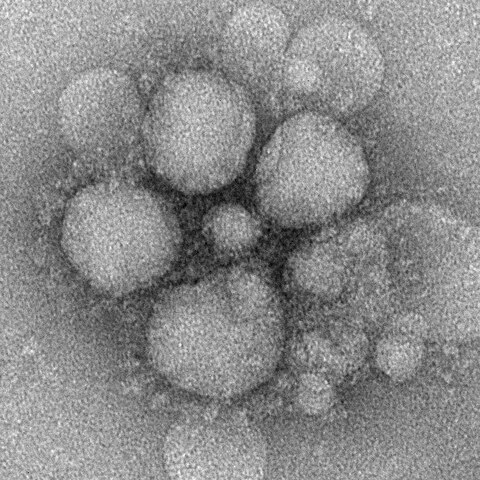

第9位:重症急性呼吸器症候群(SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome)

特徴と症状

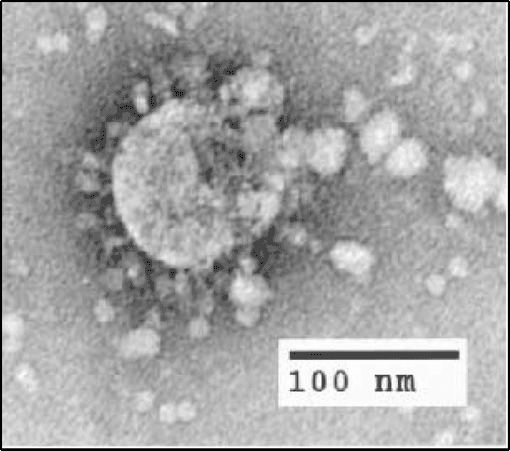

SARSコロナウイルスによって引き起こされる感染症で、2002年から2003年に世界的に流行して大きなニュースになりました。感染すると発熱や咳、呼吸困難などの症状が現れ、重症化すると肺炎を引き起こして致死率は約10%に上るとされます。

予防と対策

飛沫感染や接触感染をするため、マスクの着用や手洗いの徹底、密集を避ける行動が基本的な予防策。幸い現在は大流行は抑えられていますが、類似ウイルスへの備えとしても基本的な衛生管理を心がけたいですね。

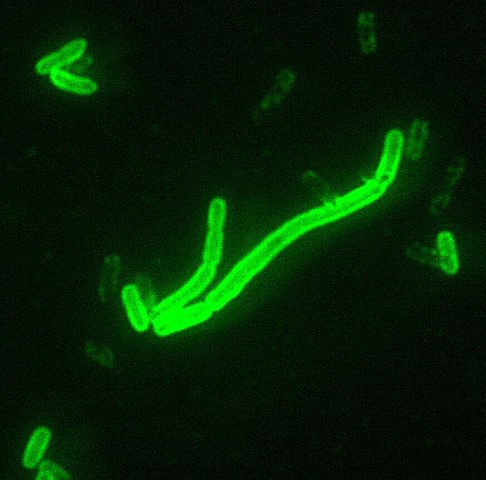

第8位:ペスト(Plague)

特徴と症状

ペスト菌(Yersinia pestis)によって引き起こされる感染症で、ネズミなどのげっ歯類に付くノミを介して人に感染します。黒死病として歴史の教科書でおなじみですが、実は近年でもアフリカなどで散発的に患者が報告されています。リンパ節が腫れる「腺ペスト」が代表的で、肺炎を引き起こす「肺ペスト」になると非常に危険です。

予防と対策

医療が発達した現代では、早期に抗生物質を用いた治療を行えば回復しやすくなっています。しかし、野生動物との接触や、流行地域でのノミ対策は大切。防虫スプレーや、野生動物との距離を保つことなどが予防になります。

第7位:中東呼吸器症候群(MERS, Middle East Respiratory Syndrome)

特徴と症状

2012年に初めて報告されたMERSコロナウイルス(MERS-CoV)による感染症です。発熱、咳、息切れなど呼吸器症状を中心に、重症化すると呼吸不全を起こし、致死率は30〜35%と高め。ヒトコブラクダが感染源の一つといわれています。

予防と対策

飛沫感染や接触感染を防ぐため、特に流行地域ではマスク着用やこまめな手洗いを。動物(特にヒトコブラクダ)との接触にも注意が必要とされています。

第6位:クリミア・コンゴ出血熱(Crimean-Congo Hemorrhagic Fever)

特徴と症状:

クリミア・コンゴ出血熱ウイルスが引き起こすウイルス性出血熱の一種で、マダニを媒介として感染します。発熱や倦怠感、筋肉痛が初期症状ですが、重症になると出血傾向が強まり、致死率は10〜40%程度と高くなります。

予防と対策:

発生地域でのマダニ対策が基本です。長袖・長ズボンを着用し、皮膚が露出しないように気をつけること、さらには家畜や野生動物の血液に触れる可能性がある職業の方は特に注意が必要です。

第5位:ニパウイルス感染症(Nipah Virus Infection)

特徴と症状

ニパウイルスはブタやコウモリ(特にフルーツコウモリ)を介してヒトに感染することが知られています。感染すると、発熱や頭痛、呼吸器症状、さらに重症化すると脳炎を起こし、昏睡状態に至るケースも。致死率は40〜75%と非常に高いのが特徴です。

予防と対策

コウモリの生息地や汚染の疑いがある果物、家畜との接触に注意するのが重要。また、感染地域でのサーベイランス(監視体制)と迅速な封じ込めが徹底されることによって、大流行は抑えられてきています。

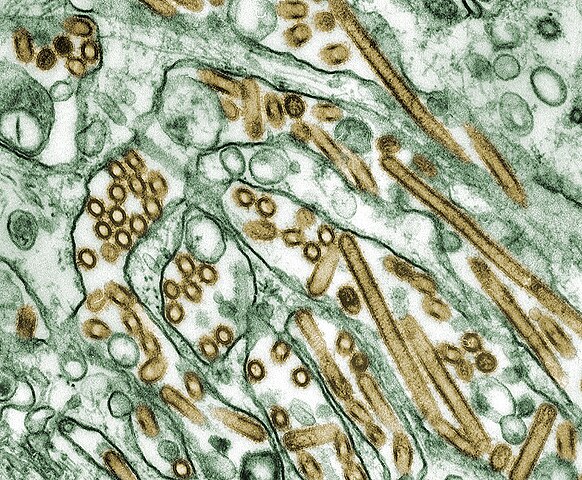

第4位:鳥インフルエンザ(H5N1, Avian Influenza)

特徴と症状

鳥インフルエンザウイルス(特にH5N1)は、高病原性鳥インフルエンザとして知られ、鶏やアヒルなどの家禽(かきん)を介してヒトに感染することがあります。感染すると重症の肺炎を起こし、呼吸困難、さらには多臓器不全に至ることも。致死率は60%前後と非常に高いです。

予防と対策

ヒトからヒトへの感染はまれですが、家禽の取り扱いには十分な注意が必要。鶏肉や卵をしっかり加熱することはもちろん、鳥の糞などに触れたらすぐに手洗いするなどの基本的な衛生対策が予防になります。

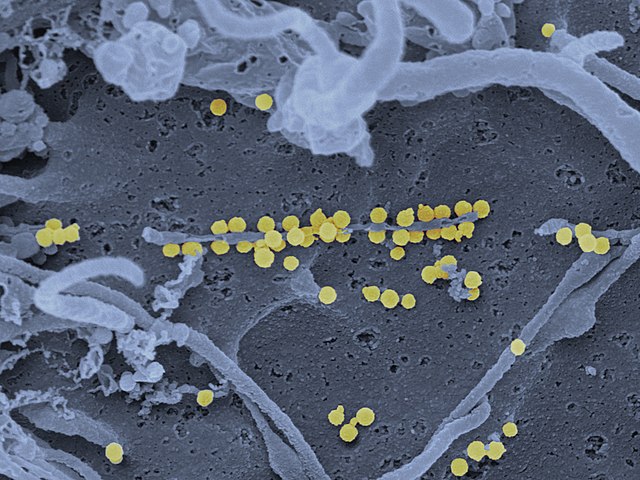

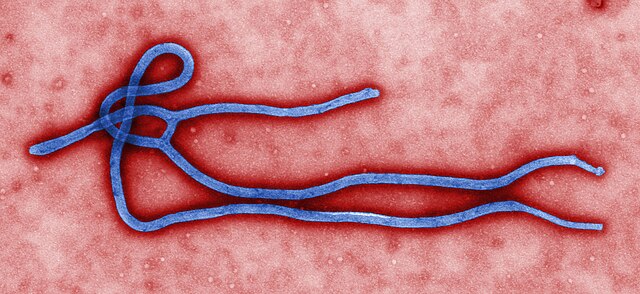

第3位:エボラ出血熱(Ebola Virus Disease)

特徴と症状

エボラウイルスによって引き起こされる出血熱で、アフリカを中心にしばしば大きな流行を引き起こしてきました。発熱、激しい頭痛、筋肉痛、吐き気・嘔吐などの症状があり、重症化すると内臓や粘膜からの出血が起こり致死率は25〜90%と報告されています。

予防と対策

感染者の体液との直接接触で広がるため、感染拡大を防ぐには防護服やマスク、手袋などを徹底して使用することが最重要。近年はワクチンの開発や治療薬の研究も進み、早期発見と適切な医療体制が整えば死亡率は下げられる可能性があります。

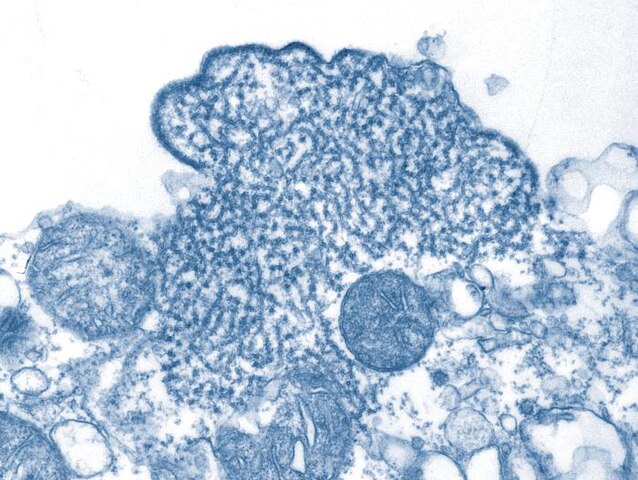

第2位:マールブルグ病(Marburg Virus Disease)

特徴と症状

マールブルグウイルスによって引き起こされる出血熱で、エボラ出血熱と同じフィロウイルス科に属します。症状はエボラとよく似ており、発熱、頭痛、吐き気、下痢などを経て、重症化すると全身性の出血や多臓器不全に至る場合があります。致死率は23〜90%程度と非常に高く、エボラと並ぶ「最恐レベル」の感染症です。

予防と対策

感染経路はエボラ同様、感染者の体液や血液との接触。さらに、コウモリ(特にオオコウモリ類)が保有宿主とされるため、洞窟などのコウモリ生息地での感染リスクが指摘されています。防護具の着用と、流行地域の監視が重要です。

第1位:狂犬病(Rabies)

特徴と症状

堂々の第1位は狂犬病。ウイルスが犬やコウモリ、他の哺乳類の唾液を通じてヒトに感染します。症状が出始めてしまうとほぼ100%死亡に至ると言われ、極めて致死率が高い恐ろしい病気です。初期には風邪に似た症状がみられますが、進行すると神経症状が顕著になり、水を恐れる「恐水症」などが出てきます。

予防と対策

唯一の確実な対策は予防接種。動物に咬まれた場合、症状が出る前(潜伏期間中)にワクチンを打つことでウイルスの発症を防ぐことができます。流行地域では野犬にむやみに近づかないことが鉄則です。

まとめ

いかがでしたか?一口に感染症と言っても、どの病気も発症したら命に関わるものばかり。でも、いまの医学や衛生環境の進歩により、正しい知識と予防策をしっかり取れば、感染リスクを減らし、重症化を防ぐことができます。まずは怖がるよりも「知ること」から始めてみてくださいね。世界は広い分、いろいろな病気が存在しますが、その分人間の知恵も日々パワーアップしています。安全に気をつけながら、好奇心をもって世界を楽しんでいきましょう!