世界的に有名な天才哲学者ランキングTOP15

世界的に名だたる哲学者は、時代や地域を超えて人々の思考に大きな影響を与えてきました。「そもそも人間とは?」「幸福の本質とは?」「正しい生き方とは?」といった根本的な問いかけに、古今東西の哲学者たちが多様な視点で答えを模索してきたのです。今回は、そんな“人類の知の巨人”たちをランキング形式でご紹介します。第15位から第1位まで、一気に駆け抜けていきましょう!

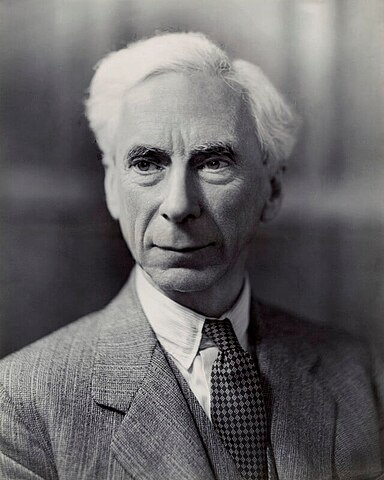

第15位:バートランド・ラッセル (Bertrand Russell)

イギリスの哲学者・数学者・論理学者。論理学を飛躍的に進化させ、分析哲学の基盤を築いた立役者としても有名。社会運動家として平和活動にも熱心に取り組んだことから、その発言は大衆への影響力も絶大でした。

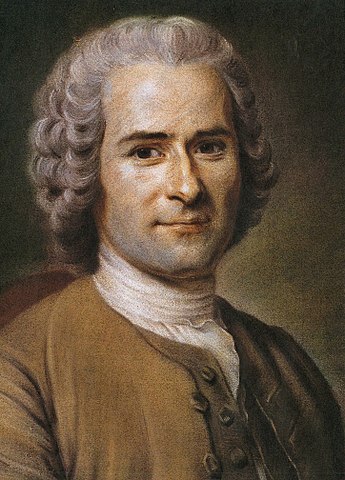

第14位:ジャン=ジャック・ルソー (Jean-Jacques Rousseau)

18世紀フランスを代表する政治哲学者であり、「社会契約論」を提唱したことでも有名。人間の本来の姿(自然状態)や自由・平等のあり方を探求する一方で、教育論『エミール』では子どもの自主性を重んじる革新的な視点を示しました。その独特な人間観と鋭い政治観は、フランス革命をはじめヨーロッパ全体の社会に大きなインパクトを与えています。

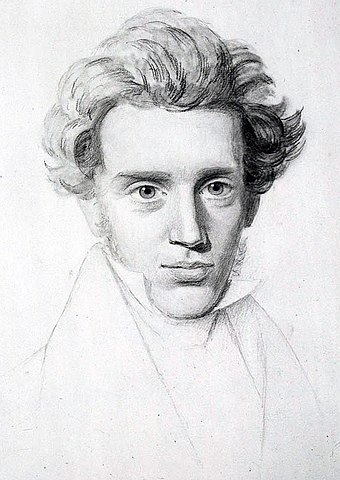

第13位:セーレン・キルケゴール (Søren Kierkegaard)

19世紀デンマークの哲学者で、人間の主体性や不安・絶望を深く掘り下げ、「本当の自分として生きる」ことを強烈に問いかけるスタイルが特徴的。「信仰の飛躍」などの一見難しそうな概念も、読み進めるほどに人間の内面を鋭くえぐってきます。

第12位:バールーフ・デ・スピノザ (Baruch de Spinoza)

17世紀オランダの哲学者にして汎神論を説いた人物。ユダヤ教コミュニティから破門されながらも、神や自然と人間との関係を独自の論理体系で解明しようとしました。代表作『エチカ』では、幾何学的手法で倫理や感情のあり方まで説明するという徹底ぶり。宗教・政治から自由についても論じ、その先進性ゆえに時代を先取りしすぎた天才とされています。

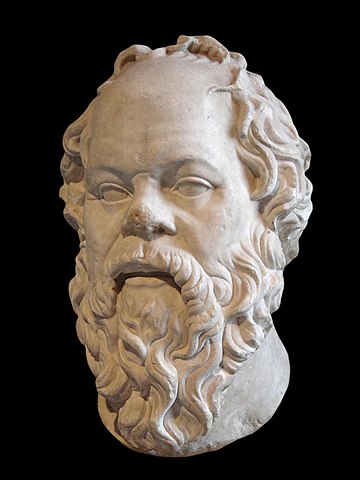

第11位:ソクラテス (Socrates)

古代ギリシア最大の問いかけ人。弟子であるプラトンの著作を通じてその思想が伝わったため、自身の書き物を残していない“謎めいた巨人”としても知られます。問答法で相手に質問を浴びせながら、ものごとの本質や定義を突き詰めていくスタイルは、現代でも「批判的思考」のお手本そのもの。「無知の知」を唱え、自分が無知であることを自覚することこそが知のはじまりだと強調した姿勢は、哲学の原点と言えるでしょう。

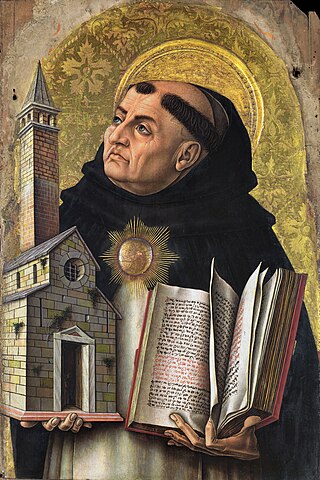

第10位:トマス・アクィナス (Thomas Aquinas)

ヨーロッパ中世を代表する神学者・哲学者。キリスト教の教義を論理的に体系化し、当時の学問の最高峰であったスコラ学を大成しました。神学とアリストテレス哲学の融合による壮大な世界観が特徴です。『神学大全』は膨大な教義解説書でありながら、理性と信仰をどう両立させるかというテーマで今もなお議論の的となっています。中世のヨーロッパ思想を語るうえで外せない人物です。

第9位:孔子 (Confucius)

中国春秋時代の思想家。いわゆる“儒家”の始祖とされます。“仁”や“礼”を中心とした道徳観や倫理観が重視され、「論語」は東アジア一帯に渡り、長きにわたり道徳や教育の根幹を形作りました。政治家としてうまくいかなかった人生ではありましたが、教え子に慕われたエピソードも多く、教育者としての姿勢とその教えは現代まで受け継がれています。

第8位:ルネ・デカルト (René Descartes)

「我思う、ゆえに我あり」という言葉で有名。あらゆる疑いを突き詰め、“疑う自分”の存在を原点に、知識の再構築を目指しました。数学者としても活躍し、座標幾何学の基礎を築いた人物でもあります。合理的な考え方を徹底し、理性による真理の探究を重視したデカルトの思想は、近代ヨーロッパの思想基盤となりました。

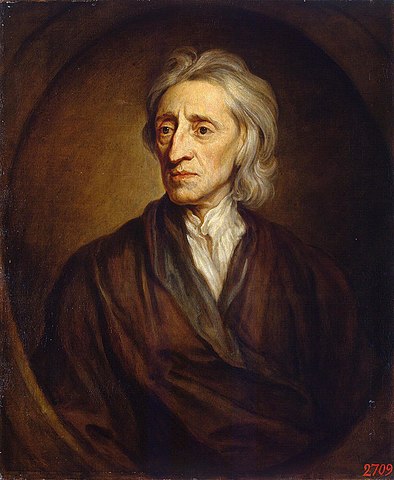

第7位:ジョン・ロック (John Locke)

イギリス経験論を代表する哲学者であり政治思想家。人間の心は白紙であるという認識論を展開し、経験こそが知識の源泉であると主張しました。また、政治思想の面では社会契約説を唱え、人間が生まれながらに持つ基本的権利(生命・自由・財産)を擁護。近代民主主義の哲学的基礎を築いたひとりです。

第6位:デイヴィッド・ヒューム (David Hume)

同じくイギリス経験論の流れをくむ哲学者として、ロックの後継者と言われることもありますが、その懐疑主義的な姿勢が特徴的。因果関係といった概念に疑義を投げかけ、人間の経験や感覚がいかに曖昧なものかを鋭く指摘しました。後のカントに目覚めを与えたとも言われ、その影響力は計り知れません。

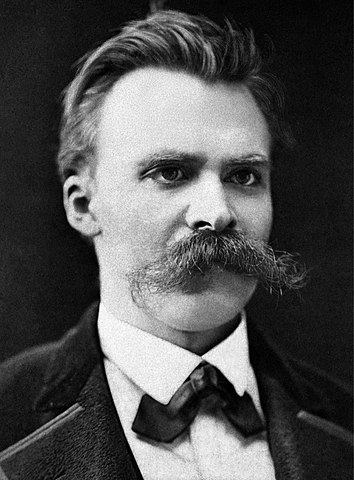

第5位:フリードリヒ・ニーチェ (Friedrich Nietzsche)

「神は死んだ」という衝撃的な言葉で知られる19世紀ドイツの哲学者。キリスト教的道徳の根幹を批判し、新たな価値観の創造を提唱しました。「超人」概念や「力への意志」といった思想は当時も今も物議を醸し出すことが多いですが、その独特の文体と挑発的な論調が、人々の心をつかんで離しません。近・現代思想に多大なインスピレーションを与えた人物といえるでしょう。

第4位:ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

ドイツ観念論の頂点を極めた哲学者。弁証法という方法論で、あらゆる現実・歴史・精神を統一的な発展過程として捉える壮大なシステムを構築しました。ヘーゲルの影響はカール・マルクスをはじめ、多くの思想家や歴史学者に及んでいます。やや難解な文体で知られますが、「主観と客観」「個人と社会」の関係を動的に理解するうえで不可欠な存在です。

第3位:イマヌエル・カント (Immanuel Kant)

ドイツの啓蒙思想の旗手であり、近代哲学を大きく変えた人物。理性中心の啓蒙時代からさらに一歩進め、「私たちが知る世界は、私たちの認識を通して構築される」という画期的な“コペルニクス的転回”を打ち出しました。『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の三批判書は哲学史上の大著です。彼の理論は、後の哲学者たちに計り知れない影響を与えました。

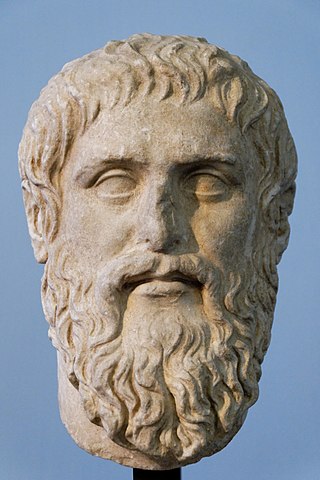

第2位:プラトン (Plato)

古代ギリシアの代表的な哲学者であり、ソクラテスの弟子として知られます。イデア論によって「感覚的世界」とは別に「真実在としてのイデア世界」があると説き、あらゆる学問や思想に深い影響を与えました。『国家』『饗宴』などの対話篇は、今もなお古典中の古典として読み継がれています。アカデメイアという学園を開き、教育・政治・倫理など多岐にわたり哲学を展開したその姿勢はまさに知の探究者といえるでしょう。

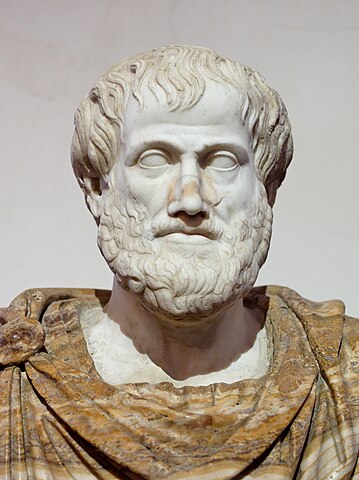

第1位:アリストテレス (Aristotle)

プラトンの弟子でありながら、師のイデア論を独自に発展・批判して一大哲学体系を構築しました。論理学・生物学・形而上学・倫理学・政治学など、その学問領域は驚くほど広範囲。のちの西洋中世やルネサンス期の学問の基盤をつくり、「万学の祖」と称えられることも。師匠プラトンも偉大ですが、その後の学問への総合的な影響度やシステム構築力の観点で、アリストテレスこそ最も偉大であると考える人も多いはずです。

まとめ

哲学の歴史には、多くの偉大な思想家が名を連ねています。彼らの思想は、単なる過去の遺産ではなく、現在の私たちの社会や価値観に深く関わっています。ぜひ、彼らの著作を手に取り、思索の旅に出てみてください!