世界的に有名な天才クラシック作曲家(音楽家)ランキングTOP15

クラシック音楽の歴史は、西洋の芸術文化の大きな柱として長い年月をかけて発展してきました。時代や国境を超えて愛される美しい旋律は、いまも世界中の人々を魅了し続けています。今回は、そんなクラシック音楽界を語るうえで欠かせない巨匠たちを、ランキング形式でご紹介。第15位から第1位までカウントダウンしていきましょう!

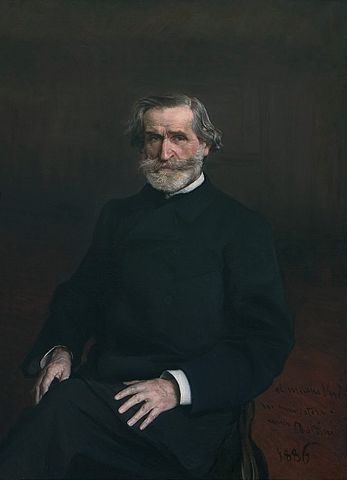

第15位:ジュゼッペ・ヴェルディ (Giuseppe Verdi)

イタリア・オペラの巨匠といえばこの人!ドラマティックなメロディと劇的なストーリー展開で、多くのファンを魅了し続けています。代表作には「アイーダ」や「椿姫」などがあり、大人数の合唱が加わる場面では圧倒的なスケールを味わえます。オペラ好きなら外せない存在ですよ!

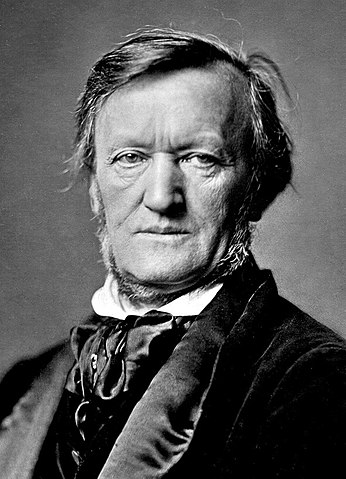

第14位:リヒャルト・ワーグナー (Richard Wagner)

ドイツのロマン派オペラを語るうえで欠かせない作曲家。総合芸術を志向した壮大な作風で、楽劇という新しいスタイルを確立しました。「ニーベルングの指環」は4つのオペラからなる一大プロジェクトで、上演に十数時間を要するほどのスケール!豊かな和声と雄大なオーケストラサウンドは、一度ハマると抜け出せなくなる魅力があります。

第13位:アントン・ドヴォルザーク (Antonín Dvořák)

チェコの国民的作曲家であり、民族音楽を色濃く反映した親しみやすいメロディが特徴。代表作「交響曲第9番「新世界より」」は、アメリカを訪れた彼の感動がたっぷり盛り込まれ、郷愁あふれる旋律で世界中のファンを虜にしています。室内楽やオペラでも魅力あふれる作品を多数残した、多才な作曲家です。

第12位:クロード・ドビュッシー (Claude Debussy)

19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの作曲家。いわゆる「印象主義音楽」の代表格とされ、美しい音色や繊細な和声が特徴です。ピアノ曲「月の光」や交響詩「海」など、詩的で幻想的な作品が多く、一瞬で夢の世界に引き込まれるような不思議な魅力に満ちています。

第11位:ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)

ロシアを代表する大作曲家。バレエ音楽「くるみ割り人形」や「白鳥の湖」、交響曲「悲愴」など、美しさとドラマ性を兼ね備えた名作を数多く世に送り出しました。甘美な旋律の中に時折見え隠れする哀愁が印象的で、その切なさに共感するファンも多いです。バレエやオペラでも活躍し、世界中のステージを華やかに彩り続けています。

第10位:アントニオ・ヴィヴァルディ (Antonio Vivaldi)

バロック時代を代表するイタリアの作曲家。ヴァイオリニストとしても一流の腕前を誇り、その才能は多くの協奏曲で輝きを放っています。代表作「四季」は、バロック音楽のみならずクラシック全体を語るうえで外せない名曲。「春」「夏」「秋」「冬」と四つの協奏曲を通じて感じられる躍動感や繊細な表現は、初めてクラシック音楽に触れる人にとっても魅力満点です。

第9位:ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル (George Frideric Handel)

バロック後期を彩るもう一人の大スター、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル。ドイツ生まれでありながら、イタリアやイギリスで活躍し、生涯にわたって数多くのオペラやオラトリオ、器楽曲を残しました。とくにオラトリオ「メサイア」は、合唱曲「ハレルヤ・コーラス」で知られ、クリスマスシーズンには世界各地で盛大に演奏される超人気作品です。そのスケール感と荘厳さに心を打たれる人は後を絶ちません。

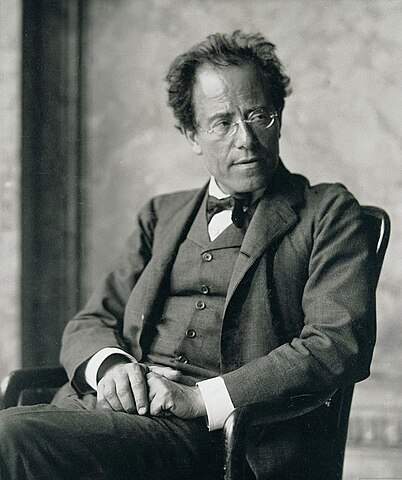

第8位:グスタフ・マーラー (Gustav Mahler)

ロマン派終盤から20世紀初頭にかけて活躍した、オーストリア出身の作曲家兼指揮者。交響曲というジャンルにおいて、マーラーは壮大な世界観を構築し、そのオーケストレーションはまさに圧巻。彼の交響曲は「人生や宇宙を丸ごと描ききる」と形容されるほど深淵かつドラマチックです。大編成のオーケストラを駆使したスケールの大きなサウンドは、聴くたびに新たな発見がある魅力を持っています。

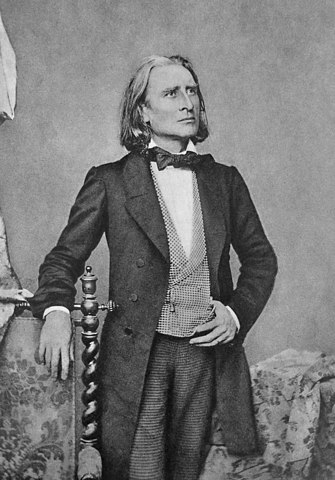

第7位:フランツ・リスト (Franz Liszt)

ハンガリー出身の作曲家・ピアニストで、ピアノ史上最高のヴィルトゥオーゾの一人に数えられます。演奏家として抜群のテクニックを誇り、その圧倒的な迫力は当時の聴衆を熱狂の渦に巻き込みました。作曲家としても「ハンガリー狂詩曲」や「ラ・カンパネッラ」など、ピアニストの腕試し曲として有名な華麗な作品を数多く生み出しています。パワフルかつ情熱的な演奏様式は、いまなお多くのピアニストの憧れです。

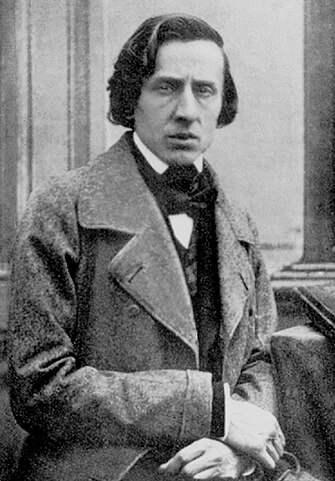

第6位:フレデリック・ショパン (Frédéric Chopin)

「ピアノの詩人」の異名をとるポーランドの作曲家。生涯のほとんどをピアノ曲に捧げ、ノクターンやマズルカ、ポロネーズなど、美しくも切ないメロディを多く残しました。繊細な表現と儚げな美しさ、そして民族舞曲を取り入れたリズムは、ショパンならではの個性。その豊かな感情表現に、思わず胸がぎゅっとなるファンが世界中にいます。

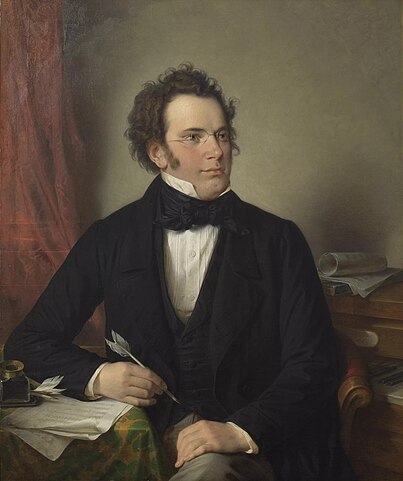

第5位:フランツ・シューベルト (Franz Schubert)

「歌曲の王」と称えられるオーストリアの作曲家。リート(歌曲)を中心に、室内楽や交響曲、ピアノ曲などでも傑作を生みました。特に「アヴェ・マリア」や「冬の旅」など、深い情緒とメロディの美しさは格別。短い生涯のなかで600曲以上もの歌曲を遺した多作ぶりにも驚かされます。その作品は、人間の内面や自然の景色を詩的に描き、聴く者を優しく包み込んでくれます。

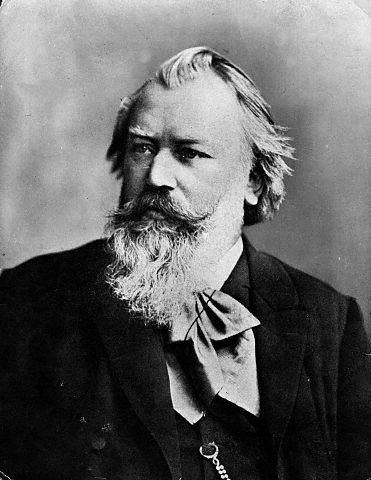

第4位:ヨハネス・ブラームス (Johannes Brahms)

ドイツのロマン派を代表する作曲家。ベートーヴェンやバッハからの伝統をしっかりと受け継ぎつつ、重厚かつ洗練されたハーモニーを築き上げました。「交響曲第1番」は「ベートーヴェンの第10番」と称されるほどの完成度を誇り、彼の真摯な作曲姿勢と情感が見事に凝縮されています。ピアノ曲や室内楽でも名曲を量産し、ドイツ・ロマン派の奥深さを存分に味わわせてくれます。

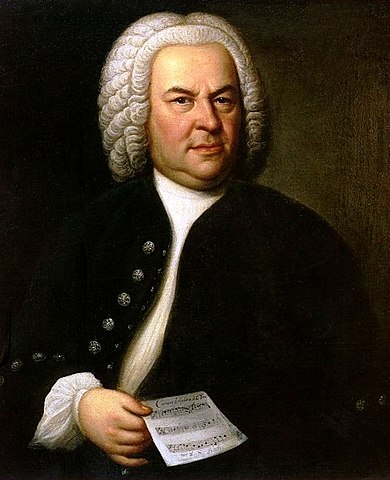

第3位:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ (Johann Sebastian Bach)

バロック音楽の巨匠であり、後世の作曲家たちに多大な影響を与えたドイツの作曲家。対位法を駆使した緻密な作品群は、数学的な美しさと深い精神性を兼ね備えています。「平均律クラヴィーア曲集」や「無伴奏チェロ組曲」、「ブランデンブルク協奏曲」など、多彩なジャンルで珠玉の名曲を残しました。シンプルな旋律のなかに潜む奥深い構造に、多くの音楽家が今でも頭を悩ませながら心酔しています。

第2位:ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト (Wolfgang Amadeus Mozart)

幼少期から天才ぶりを発揮し、短い生涯で膨大な作品を残したオーストリアの作曲家。オペラ、交響曲、協奏曲、室内楽など、あらゆるジャンルで高水準の名曲を次々と生み出しました。たとえばオペラ「フィガロの結婚」や「ドン・ジョヴァンニ」、交響曲「ジュピター」などは、いずれも聴くたびに新鮮な感動を与えてくれます。明るく華やか、それでいて繊細なモーツァルトの音楽は、クラシックファンのみならず多くの人を虜にしています。

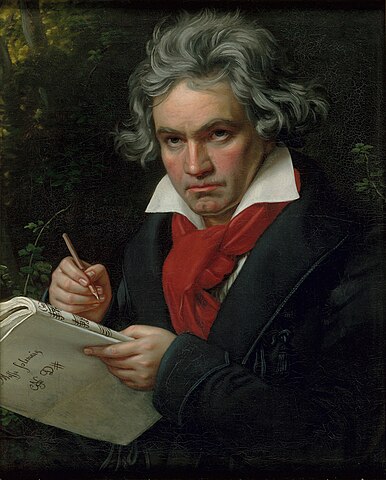

第1位:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン (Ludwig van Beethoven)

クラシック音楽の歴史を変えた大革命児、ベートーヴェン。古典派からロマン派への架け橋となり、その革新的な作曲手法は後世の作曲家に計り知れない影響を与えました。代表作は数えきれないほどありますが、中でも「交響曲第5番「運命」」や「交響曲第9番「合唱付き」」は誰もが知る超有名曲。聴覚障害という困難を抱えながらも、力強い情熱と人間愛にあふれる音楽を生み出した姿は、多くの人々に勇気を与え続けています。

まとめ

いかがでしたか?クラシック音楽の歴史には、数え切れないほど多くの素晴らしい音楽家たちが名を連ねています。今回は、その中でも特に絶大な影響力と人気を誇る15名をご紹介しました。彼らの作品には時代を超えて魅了される美しさがあり、聴けば聴くほど新しい発見に出会えるはずです。ぜひいろいろな演奏を楽しみながら、お気に入りの作曲家や曲を見つけてみてくださいね。クラシック音楽の豊かな世界にどっぷりと浸って、心の糧となる旋律を見つけていただければ幸いです!